Dans l’univers complexe du droit de la construction, les vices de procédure représentent un risque majeur pouvant compromettre des projets entiers et engendrer des conséquences financières considérables. Ces irrégularités procédurales, souvent négligées lors des phases préparatoires, constituent pourtant la source principale de contentieux dans le secteur. Maîtriser les mécanismes juridiques permettant d’anticiper et d’éviter ces écueils devient alors une compétence fondamentale pour tous les acteurs impliqués dans un projet de construction. Cette analyse propose un examen approfondi des stratégies préventives et des bonnes pratiques visant à sécuriser juridiquement chaque étape d’une opération de construction.

Les fondements juridiques et l’identification des risques procéduraux

Le droit de la construction s’articule autour d’un cadre normatif dense comprenant le Code civil, le Code de la construction et de l’habitation, ainsi que de nombreuses réglementations techniques. Cette multiplicité de sources crée un terrain propice aux erreurs procédurales. Pour appréhender efficacement ces risques, il convient d’abord de les identifier avec précision.

Parmi les vices de procédure les plus fréquents figurent les défauts liés aux autorisations administratives. Un permis de construire incomplet ou entaché d’irrégularités peut entraîner son annulation, même après le démarrage des travaux. La jurisprudence du Conseil d’État montre une rigueur particulière concernant la conformité des documents d’urbanisme et la régularité des demandes d’autorisation.

La phase contractuelle constitue un autre moment critique. Les contrats de construction, qu’il s’agisse de marchés privés ou publics, doivent respecter un formalisme rigoureux. L’omission de mentions obligatoires dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) peut, par exemple, entraîner sa nullité ou la requalification du contrat, bouleversant l’économie générale du projet.

Les délais procéduraux représentent un troisième facteur de risque majeur. Le non-respect des délais de recours, de notification ou de mise en demeure peut s’avérer fatal pour la défense des droits des parties. La Cour de cassation maintient une interprétation stricte des délais préfix, notamment concernant les garanties légales comme la garantie décennale.

- Risques liés aux autorisations administratives (permis de construire, déclarations préalables)

- Vices affectant la formation et l’exécution des contrats

- Non-respect des délais légaux et conventionnels

- Irrégularités dans les procédures d’expertise et de constat

L’identification précoce de ces risques requiert une vigilance constante et une connaissance approfondie du cadre juridique. Les professionnels doivent intégrer cette dimension dès la phase de conception du projet, en instaurant des procédures de vérification systématique de la conformité juridique de chaque étape.

Stratégies préventives en phase précontractuelle

La phase précontractuelle constitue un moment déterminant pour prévenir les futurs vices de procédure. Une approche proactive durant cette période permet d’éviter de nombreux écueils ultérieurs et de sécuriser l’ensemble du processus constructif.

Sécurisation des autorisations d’urbanisme

La première démarche consiste à vérifier minutieusement la faisabilité juridique du projet au regard des règles d’urbanisme. L’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel permet de cristalliser temporairement les règles applicables et d’obtenir une première validation du projet. Cette démarche préventive, bien que non obligatoire, offre une sécurité juridique appréciable.

Pour le permis de construire ou les déclarations préalables, une attention particulière doit être portée à la qualité et à l’exhaustivité du dossier. La jurisprudence administrative sanctionne régulièrement les dossiers incomplets ou imprécis. Une pratique recommandée consiste à faire valider les documents par un juriste spécialisé avant leur dépôt auprès des services instructeurs.

L’affichage réglementaire des autorisations obtenues mérite une vigilance spécifique. Un défaut d’affichage ou un affichage incomplet peut permettre aux tiers de contester l’autorisation bien au-delà du délai normal de recours. La mise en place d’un constat d’huissier attestant de la régularité de l’affichage constitue une précaution judicieuse pour faire courir le délai de recours contentieux.

Élaboration et sécurisation des contrats

La rédaction des contrats de construction nécessite une rigueur exemplaire. Pour les contrats réglementés comme le CCMI, la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou le contrat de promotion immobilière, le respect scrupuleux des dispositions d’ordre public s’impose. L’utilisation de modèles types actualisés et adaptés à chaque situation spécifique permet de limiter les risques.

La phase de négociation contractuelle doit intégrer une analyse des risques juridiques. Les clauses relatives aux délais, aux pénalités ou aux modalités de réception des travaux méritent une attention particulière. L’ambiguïté rédactionnelle constitue une source majeure de contentieux que seule une rédaction précise et claire peut prévenir.

Pour les opérations complexes, la mise en place d’un protocole précontractuel permet de formaliser les engagements des parties durant la phase préparatoire. Ce document, sans engager définitivement les parties, structure les négociations et évite les malentendus ultérieurs.

- Vérification préalable de la conformité du projet aux règles d’urbanisme

- Constitution méticuleuse des dossiers d’autorisation

- Sécurisation juridique de l’affichage des autorisations

- Utilisation de modèles contractuels adaptés et actualisés

Cette phase précontractuelle, souvent négligée par empressement ou optimisme excessif, constitue pourtant le socle d’une opération juridiquement sécurisée. L’investissement en temps et en expertise juridique à ce stade représente une assurance contre des contentieux ultérieurs potentiellement coûteux.

Gestion procédurale pendant la phase d’exécution

La phase d’exécution des travaux, par sa durée et sa complexité technique, multiplie les occasions de commettre des erreurs procédurales. Une gestion rigoureuse des aspects juridiques pendant cette période s’avère déterminante pour prévenir les contentieux.

Formalisation des modifications en cours d’exécution

Les modifications apportées au projet initial constituent une source majeure de litiges lorsqu’elles ne sont pas correctement formalisées. Toute évolution du programme, des prestations ou du prix doit faire l’objet d’un avenant écrit, signé par les parties. La jurisprudence se montre particulièrement exigeante sur ce point, notamment pour les contrats réglementés comme le CCMI.

La pratique des travaux supplémentaires non formalisés expose le constructeur à un risque de non-paiement. La Cour de cassation rappelle régulièrement que seul un accord préalable et écrit du maître d’ouvrage peut justifier la facturation de prestations non prévues initialement. Un système de traçabilité des demandes et des validations constitue donc une protection indispensable.

Gestion des incidents et des non-conformités

Face aux aléas techniques inévitables dans tout projet de construction, la réaction procédurale doit être méthodique. La découverte d’une difficulté technique imprévue justifie l’émission immédiate d’une notification formelle au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre, selon la structure contractuelle du projet.

Les non-conformités relevées pendant les travaux doivent faire l’objet d’un traitement documenté. L’établissement de procès-verbaux de constat, idéalement contradictoires, permet de fixer les faits et d’éviter les contestations ultérieures. Cette documentation méthodique constitue un élément déterminant en cas de litige judiciaire.

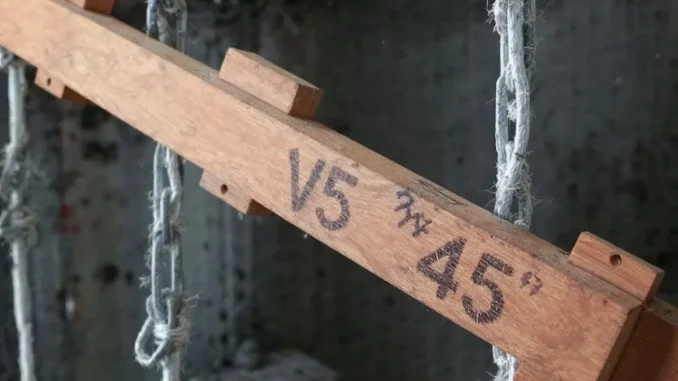

Le respect des procédures d’autocontrôle et des points d’arrêt prévus dans les documents contractuels ou imposés par la réglementation technique s’avère fondamental. La traçabilité de ces vérifications, matérialisée par des documents datés et signés, représente un élément de preuve précieux pour démontrer la diligence des intervenants.

Maîtrise des délais d’exécution

La gestion des délais contractuels nécessite une vigilance constante. En présence d’événements susceptibles de justifier une prolongation du délai d’exécution, une demande formelle doit être adressée sans attendre. La jurisprudence considère généralement que l’absence de demande de prolongation en temps utile prive l’entrepreneur de la possibilité d’invoquer ultérieurement des circonstances justificatives.

Le mécanisme de mise en demeure préalable à l’application de pénalités de retard doit respecter un formalisme rigoureux. L’omission de cette étape ou son irrégularité peut invalider les pénalités appliquées, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation.

- Formalisation systématique des modifications par avenants

- Documentation méthodique des incidents techniques

- Respect et traçabilité des procédures de contrôle

- Gestion proactive des délais contractuels

Cette rigueur procédurale pendant l’exécution des travaux requiert une organisation administrative solide et une sensibilisation de l’ensemble des intervenants aux enjeux juridiques. L’intégration de ces pratiques dans les processus opérationnels constitue un investissement rentable face au risque de contentieux.

Procédures de réception et gestion de l’après-livraison

La phase de réception des travaux représente un moment critique dans le processus constructif. Cette étape formalise l’achèvement de l’ouvrage et déclenche plusieurs mécanismes juridiques déterminants pour la suite des relations entre les parties.

Sécurisation de la procédure de réception

La réception des travaux doit suivre un protocole rigoureux pour éviter toute contestation ultérieure. La convocation des parties doit respecter un délai raisonnable et préciser clairement l’objet de l’opération. La présence du maître d’ouvrage ou de son représentant dûment mandaté s’avère indispensable pour garantir la validité de la procédure.

Le procès-verbal de réception constitue un document fondamental dont la rédaction mérite une attention particulière. Ce document doit mentionner avec précision la date effective de réception, l’état d’achèvement des travaux et les éventuelles réserves formulées. L’ambiguïté dans la formulation des réserves peut conduire à des interprétations divergentes et générer des contentieux.

La pratique des réceptions tacites, bien que reconnue par la jurisprudence, présente des risques juridiques considérables. Pour éviter ces situations, il convient d’insister sur la formalisation explicite de la réception, même en cas de prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage.

Gestion des réserves et des garanties légales

Le suivi de la levée des réserves nécessite une méthodologie rigoureuse. Chaque intervention correctrice doit être documentée et faire l’objet d’une validation formelle par le maître d’ouvrage. L’établissement d’un procès-verbal de levée de réserves permet de marquer clairement la fin de cette phase et de déclencher, le cas échéant, la libération des garanties financières.

Concernant les garanties légales (parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale), la maîtrise des délais de notification s’avère critique. Pour la garantie de parfait achèvement, par exemple, les désordres doivent être signalés dans l’année suivant la réception. Un système de traçabilité des réclamations et des réponses apportées permet de gérer efficacement ces obligations.

La mise en œuvre de la garantie décennale obéit à des règles procédurales strictes que tout professionnel doit maîtriser. La déclaration de sinistre à l’assureur doit intervenir dans des délais précis et comporter des informations complètes pour éviter tout refus de garantie. La conservation des attestations d’assurance et leur transmission au maître d’ouvrage constituent des précautions élémentaires souvent négligées.

Prévention et gestion des expertises judiciaires

Face à l’émergence d’un litige technique, l’expertise amiable contradictoire représente une alternative intéressante à l’expertise judiciaire. Cette démarche, moins formelle et moins coûteuse, permet souvent de résoudre les différends techniques avant leur judiciarisation.

Lorsqu’une expertise judiciaire est ordonnée, une participation active et méthodique s’impose. La préparation des réunions d’expertise, la formulation d’observations pertinentes sur le rapport préliminaire et la fourniture de documents techniques appropriés peuvent influencer significativement les conclusions de l’expert.

La conservation des documents techniques relatifs à l’ouvrage (plans d’exécution, notes de calcul, procès-verbaux d’essais) constitue une précaution fondamentale. Ces éléments, souvent déterminants dans l’analyse des responsabilités, doivent être archivés de manière organisée et accessible pendant toute la durée des garanties légales.

- Organisation méthodique de la réception des travaux

- Documentation précise des réserves et de leur levée

- Maîtrise des délais et formalités liés aux garanties légales

- Préparation proactive aux éventuelles procédures d’expertise

Cette phase finale du processus constructif, souvent abordée avec soulagement après l’effort des travaux, mérite pourtant une vigilance particulière. Les erreurs procédurales commises à ce stade peuvent compromettre définitivement la défense des droits des parties en cas de contentieux ultérieur.

Perspectives et évolutions en matière de sécurisation procédurale

Le droit de la construction connaît des évolutions constantes qui modifient progressivement les pratiques procédurales. Ces transformations, tant législatives que technologiques, offrent de nouvelles opportunités pour renforcer la sécurité juridique des opérations.

Digitalisation des procédures et sécurisation électronique

La dématérialisation des procédures administratives transforme profondément les pratiques. Le dépôt électronique des demandes d’autorisation d’urbanisme, généralisé depuis 2022, modifie les habitudes tout en créant de nouvelles exigences formelles. Cette évolution impose une adaptation des méthodes de travail mais offre des opportunités de traçabilité renforcée.

Les signatures électroniques des documents contractuels se développent rapidement dans le secteur de la construction. Cette pratique, encadrée par le Règlement eIDAS, présente des avantages en termes de rapidité et de sécurisation des échanges. Elle nécessite toutefois une maîtrise technique et juridique pour garantir la valeur probatoire des documents ainsi signés.

Les plateformes collaboratives de gestion de projet constituent un outil précieux de prévention des vices procéduraux. Ces environnements numériques permettent de centraliser les échanges, de tracer les validations et de conserver l’historique des décisions. Leur valeur juridique dépend toutefois de la rigueur de leur paramétrage et de leur utilisation.

Développement des modes alternatifs de règlement des différends

Face à l’engorgement des juridictions et aux coûts des procédures contentieuses, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) connaissent un développement significatif. La médiation en matière de construction, encouragée par les pouvoirs publics, permet souvent de résoudre les litiges techniques dans des délais raisonnables.

L’insertion de clauses de conciliation préalable dans les contrats de construction se généralise progressivement. Ces dispositions, lorsqu’elles sont correctement rédigées et appliquées, permettent de désamorcer de nombreux conflits avant leur judiciarisation. La jurisprudence reconnaît généralement leur caractère obligatoire, sanctionnant les actions en justice intentées prématurément.

Les comités consultatifs de règlement amiable (CCRA) pour les marchés publics offrent une voie de résolution des litiges encore sous-utilisée. Cette procédure administrative, relativement simple et gratuite, permet souvent d’obtenir des solutions équilibrées face aux difficultés d’exécution des marchés publics de travaux.

Renforcement des exigences procédurales en matière environnementale

La transition écologique du secteur de la construction s’accompagne d’un renforcement significatif des exigences procédurales. Les études d’impact environnemental, les diagnostics de performance énergétique et les certifications environnementales imposent de nouvelles formalités dont la méconnaissance peut engendrer des vices substantiels.

La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) introduit des obligations documentaires renforcées pour démontrer la conformité des constructions aux objectifs de sobriété énergétique et de réduction de l’empreinte carbone. La traçabilité des matériaux utilisés et la justification des performances atteintes deviennent des enjeux procéduraux majeurs.

Les recours associatifs en matière environnementale constituent un risque procédural croissant pour les projets de construction. La jurisprudence administrative reconnaît largement l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement, renforçant ainsi la nécessité d’une parfaite maîtrise des procédures d’autorisation et d’évaluation environnementale.

- Adaptation aux procédures dématérialisées et aux signatures électroniques

- Intégration des modes alternatifs de règlement des différends

- Maîtrise des nouvelles exigences procédurales environnementales

- Anticipation des risques liés aux recours associatifs

Ces évolutions dessinent progressivement un nouveau paysage procédural pour le droit de la construction. Les professionnels doivent non seulement maîtriser les règles actuelles mais anticiper ces transformations pour adapter leurs pratiques. Cette veille juridique permanente constitue désormais une compétence stratégique dans un secteur en mutation constante.